こんにちは。オクユイカです。

私は現在、みんなのいえ「カラフル」という居場所づくりをしています。

改修している家は、築100年以上建っている古民家。

元は松岡金物店。

Googleで「みんなのいえ カラフル」と打ったら出てくる画像なんだけど、実際はこの写真の面影はゼロです!

竹田の城下町は、間口が狭く奥行きが深い「鰻の寝床」建物のスタイル。

この古民家をカメのようなスピードで改修したり、家具を揃えたり電球つけたりしながら

10月4日のオープンに向けて動いています。

どんな場所?という質問を時々いただいても

「赤ちゃんからご高齢の方まで、障害の有無に関わらず誰でも気軽に集える場所です」としか話せてなくて。

だけど、私が20代の頃に抱いた福祉の在り方への疑問の答えがつまったような場所。

まだまだ先が見えない霧の中にいる状態だけど、自分の想いややりたいことをブログに書く!!

目次

みんなのいえ「カラフル」が目指す方向性

みんなのいえ「カラフル」は

- 老若男女問わず

- 障がいがあるとかないとか関係なく

- 国籍関係なく

- 観光客か地元の人かどうかに関係なく

いずれ看取りまでできたらな・・・。と考えている場所。

地域の中で、もっと気軽に「人」が集まる場所、繋がり合う場所を作りたいんです。

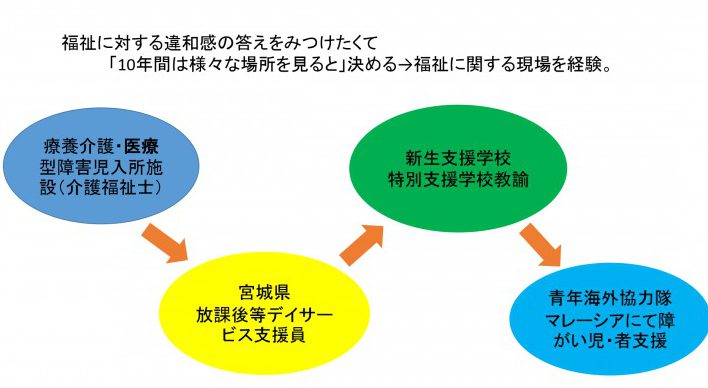

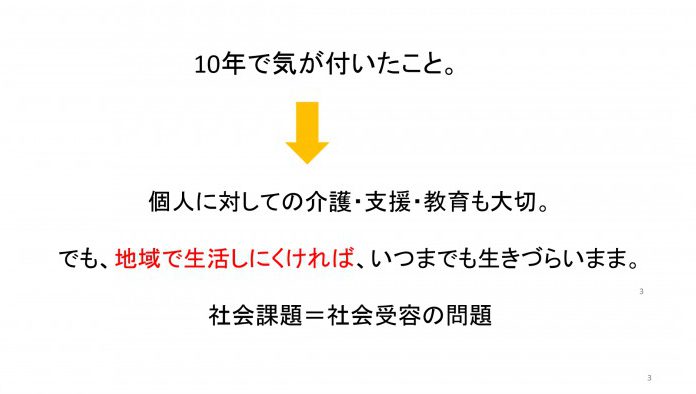

福祉に対する違和感の答えを探した10年間

私が10年間のうちに福祉の関係で「職」として関わってきたものが以下です。

- 療養介護・医療型障害児入所施設で介護福祉士

- 宮城県で放課後等デイサービス支援員

- 特別支援学校教諭

- 青年海外協力隊(マレーシア)

高校を卒業後、介護福祉士の専門学校に入学して

高齢者福祉だーーー!って思っていたからアルバイトも高齢者施設関係だけだったんですが・・・

それがガラッと変わったきっかけが重症障害児・者施設での実習。

高齢者介護をしたくって介護の専門学校に行ったのに、その実習がきっかけで「ここに就職したい!」と強く思うようになり、就職。

自分ではご飯も食べられない

トイレにもいけない(オムツ)

お風呂にも入れない

移動もできない・・・。

そんなナイナイづくしの利用者さんを見て、実習中は「生きる」ことについてかなり考えさせられた。

”できる” ”できない” で人の価値も自分の価値も決めている自分にも気が付いた。

だけど、その人たちが、”そのままの姿で、そこにいるだけ” で、私はパワーをもらったり心が癒されるようになっていったんだよね。

大好きな利用者さんと一緒に居られるって毎日幸せだなぁ・・・と思いつつも

次第に、ここで一生を過ごすことが利用者さんにとって幸せなのかな?

外出した時にジロジロみられたり差別されるのは「知らない」からだよなぁ・・・と思うことが増えて。

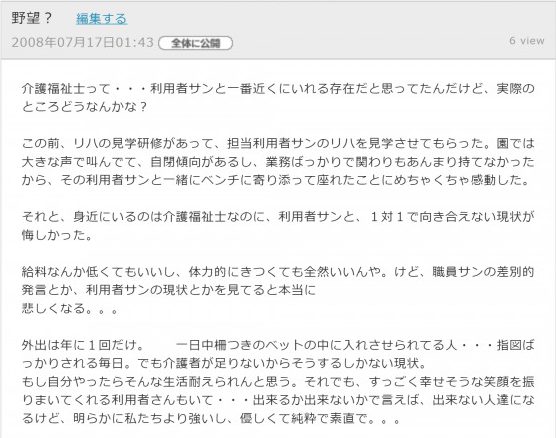

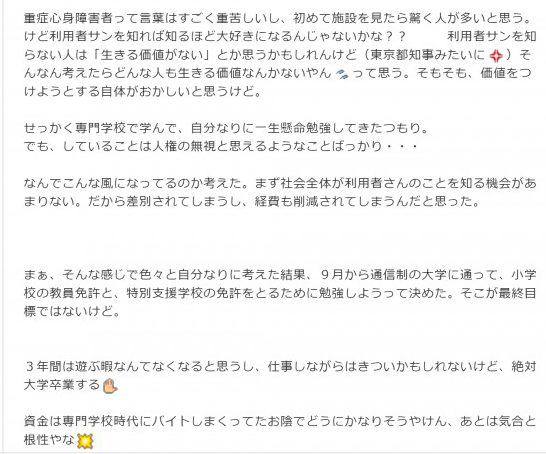

2008年7月・・・・10年前にmixiで書いてた日記にその時の想いが書いてあった。

※ストレートに書いているけれど、当時の施設や職員さんに問題があるのではなく仕組みの問題だと思っていました。

※ストレートに書いているけれど、当時の施設や職員さんに問題があるのではなく仕組みの問題だと思っていました。

この時に「今の福祉を変えたい!そのために10年間は色々な場所で経験を積む」って決めた。

通信制大学に入学し教育学部で学び教員免許を取得してからはその施設を辞めて、

1人暮らしの経験をするために仙台にお引越し〜。

宮城県仙台市のNPO法人自閉症ピアリンクセンターここねっと という場所で発達障害のあるお子さんの支援をしてた。

丁度、東日本大震災が起きた時だったから、忘れられない想い出がたくさんできた。

1年半後に、教員採用試験を受けて合格。

大分県に戻り特別支援学校で勤務していました。

研修にもよく行っていたあの頃。

発達障害に関する研修に行くと、あらゆる場所で

「自閉症のお子さんは、1人で言葉の通じない外国に置いていかれたような状況の中にいる」

という言葉をよく聞いていて・・・

って考えるようになり、よし、海外にいこう!と決意し青年海外協力隊への参加を決める。

せっかく教員採用試験を受けて合格をしたわけなので周囲からは反対されたし、私自身も大好きな仕事だったので

「休職参加」を勧められたけれけど

保険のように居場所を残しておくと自分にとって良くないのではないかと思い、休職ではなく退職を選択。

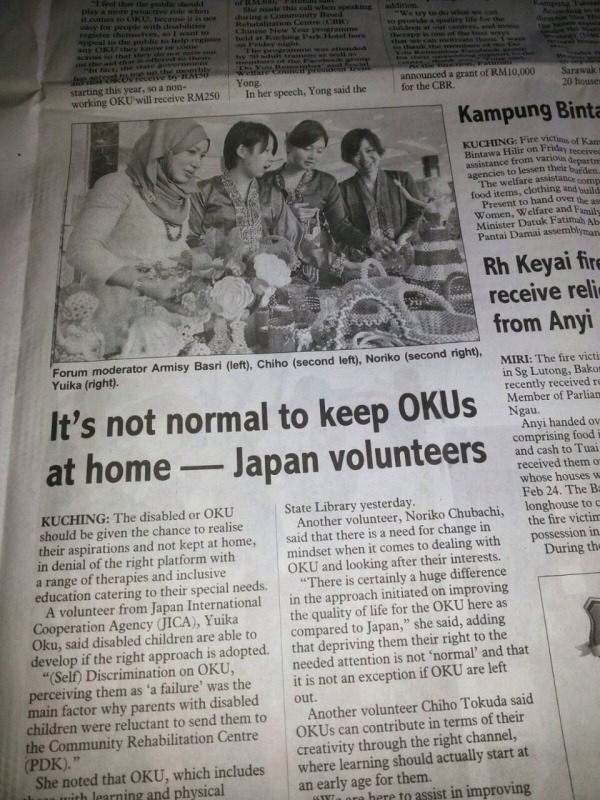

その後参加した青年海外協力隊での経験が大きかった・・・。

マレーシアのボルネオ島にあるサラワク州という場所で2年間活動。

教材を作成して、使い方を先生と一緒に勉強したり

発達障害のあるお子さんに対する支援方法を先生方にアドバイスしたりワークショップをしたり。

Facebookのグループを作成し、子どもの行動の解説をしたり、コミュニケーションスキルに関す動画を作って流したり・・・。

だけど、それ以前の問題を感じるようになった。

はっきり言ってしまえば「障がい児・者」への理解不足。

”障害者はできない人”でストップしていることに課題を感じたし

ヒドイ学校では南京錠のついた部屋に入れられていた。

やっぱり、こんな場面に遭遇すると悔しすぎて苦しくなり、こっそり泣いてた。

それからは、どうにかしなきゃ!地域の課題だ!って思って、教育・福祉・市民図書館と協力してフォーラムをひらいたり

(OKUっていうのは私の名前ではなく、マレー語で「障害者」を意味する。)

日本語の療育関係の本をマレー語に翻訳したり・・サポートブックを作成したり・・・。

限られた時間だったけど、現地のマレーシアの先生方とできる限りのことをした。

現地の先生とぶつかったりもしたけれど、大切な仲間もたくさんできた。

泣いたり、笑ったり、悔しかったり、怒ったり、ガクブル手が震えたり、ほっとしたり。

沢山感情が動いた分、心にも残るんだなぁと。もう2度と経験したくないけど!笑

青年海外協力隊の活動が、「地域」を見つめるきっかけになった。

帰国した私は29歳になってた。

10年まで残り1年。

その1年間は、発信力を鍛えたかったのでウェブの勉強をしたり、福祉の現場をのぞいたり。

自分がしたいことに一番近いかな?と富山型デイサービスの研修を受けたり、実際に働いてみたり・・・。

富山型デイサービスについてはこちらの記事を→【共生型デイサービス】赤ちゃんから高齢者まで一緒のメリットとデメリット

富山型デイサービスはきっかけになったけれども、

施設を作りたいわけではないということは、自分の中ではっきりしていたこと。

だから、富山型(共生型)デイサービスをつくることが目標にはなっていません。

自分の中の違和感の答えは「地域」にあった。

個別の支援も大事だし、私もひとり一人にあった支援を考えたり子どもが成長する様子をみるのが大好きです。

だけど、やっぱり「地域」だと思うようになった。

遠く感じられてしまいがちな「福祉」。

これまでの福祉に対する疑問は「地域」に焦点を当てることで溶けると信じています。

「繋がる・知る機会」を日常的に作れば、何かが変わると思う。

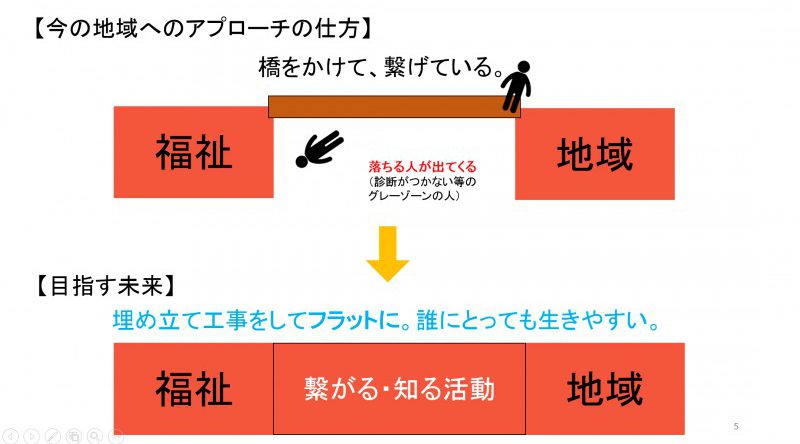

いまって、困りごとを抱えていても「障害者」枠に入らない人は、制度からこぼれ落ちてしまいます。

橋をかけるだけでは落ちる人がでてくると思ってる。

制度があることのメリットもあるけれども、制度があることで「障害者」「健常者」をはっきり区切ることになります。

区切ることによって、同じ人間がそうではないように感じてしまうのって何か変じゃないですか?

カラフルの場所を通じて、はっきり区切られた「障害者」「健常者」の線を馴染ませていきたいと思う。

それともう一つ。

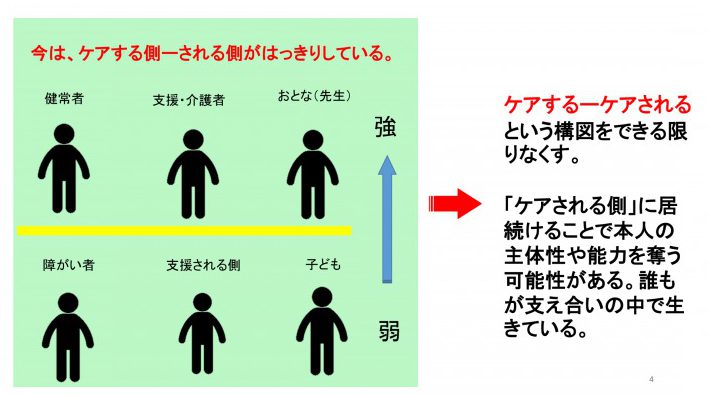

サービスを受ける側が、受動的になることで、その人の力を奪ってしまうのではないのか?

というのは常々の疑問で。

特に高齢者介護をしていた時は、わざと孫のような態度で甘えたりしていたしたんだけど、そうすると認知症の方でさえも

「あんたは、しょうがないわねぇ。笑」なんて言いながらシャキシャキ自分で行動しだしたり・・。

それの方が介護を受ける側も気分がイイですよね。

「ケアするーケアされる」という図が、その人の力を奪っているんじゃないかって思うの。

年齢だとか、能力の高い低いだとか、働けるか働けないかとか、介護する側・される側とか関係なく

お互いから学び合う気持ちって大事だと思うし、

ケアする側とされる側という立場で、「強い人」「弱い人」という風になるのはおかしい。

また、ケアされる側が「受け身」に慣れてそれが当たり前になっているのもどうなのかな?って思うこともしばしば。

できること・できないことというのは人それぞれ違います。

無理せずできることを他者の為にできたら・・・それがその人の生きがいになる事だってあります。

例え、なーんもできなくても、そこにいるだけで人の温かさは感じると思うわけで。

虐待を受けているお子さんがいたとしても、いきなり”もう大丈夫だからね”と目の前に大人が現れても、信用するのかな?

私自身、虐待を受けていたから「大人は信用できない」「どうせ助けてくれない」そんな想いしか昔は無かった。

でも、日頃から繋がりがあったら・・・また違ったと思う。

人はそれぞれ、いろんな経験をしているとは思う。私も同じくいろんな経験をしてきた。

その経験があったから今、こんな暑苦しいブログを書いているんだと思います。笑

優しい循環が実現出来たらおもしろいとおもうし

「竹田」だからこそ、実現できるのではないかなと思っています。

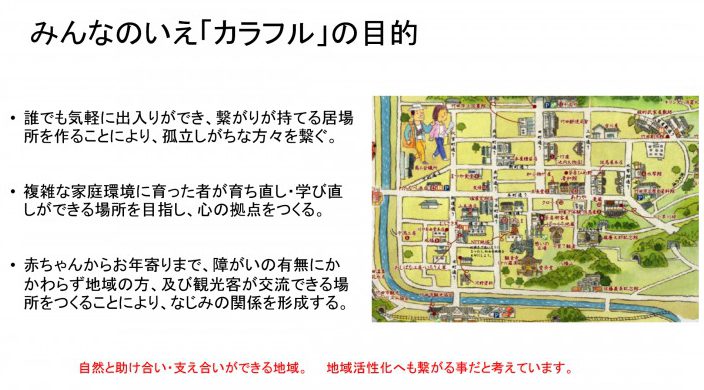

みんなのいえ「カラフル」の目的

2017年10月に竹田市に移住してからというもの、自分がしたいことを周囲に話していたら、

いつの間にか

- 場所を提供してくださる方

- 同じ想いを持って共感してくださるかた

- 一緒に運営を考えてくださる方 等々・・・

が見つかり、、今は尊敬するそのの方々と一緒に、みんなのいえ「カラフル」を作ってる。

色々な人がいるよね〜っていう意味で「カラフル」という名前がついています。

そんな、みんなのいえ「カラフル」の目的は以下です。

カラフルを通じて、自然と助け合い・支え合いができる仕組みづくりをしていきたいと思っています。

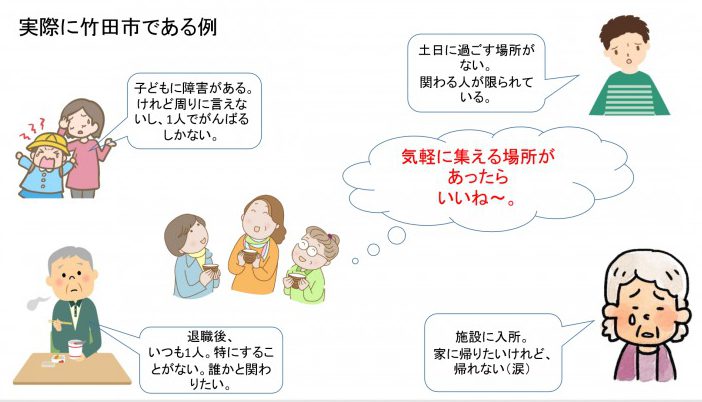

また、実際に地域の方と関わる中で聞こえてきた声。

「田舎は偏見があるから、障害があることを周囲に隠してる」

「精神疾患の方が土日に過ごせる場所がない」

「定年退職後は、とくにすることなく一人で過ごしている」

「高齢者施設に入所。帰りたいのに帰れない」

これらも、地域の繋がる場所があれば、解決すると思ってる。

高齢化率44%の竹田市。

高齢者が多く、子どもが少ないことはネガティブに捉えられがちだけど

見方をかえれば、多くの大人が子どもを見守っている地域でもあります。

とにかく、人と人が繋がる場所になればいいなって思います。

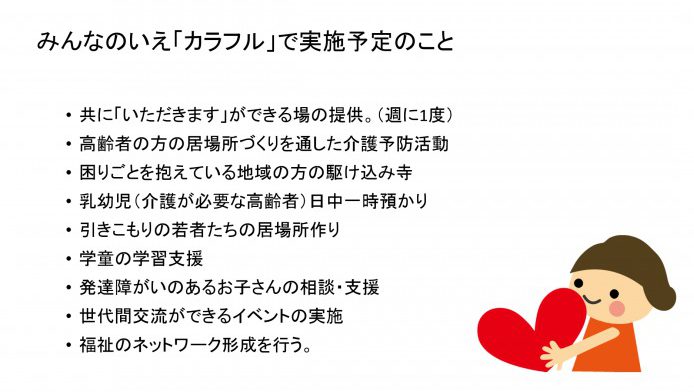

では、具体的にどうするのかというと

すごく盛り込んでいる感じだけれど、一度に全部するわけではないよ(゜-゜)

それと・・・・・

内容が、ものすごく

福祉

だよね。

「福祉」の場所になると、避ける人がいることも知っているので、「福祉」の場にしたくなくって、

地域の方の居場所の中に「福祉」もあった。

みたいなそんなイメージが理想。

ただ、上記の図に書いたように、内容が「福祉」なので、どう魅せるのか・・・発信の仕方・見せ方が課題だと思っています。。

カフェをつくる?どうやったり気軽に入れる場所になるかな?

ということも現在話し合い中です。

差別や偏見はなくならない。「多様性」も難しい。だけどやりたい。

差別や偏見が起きるのは、”知らない”からだと思っています。

私は自閉症の人を「怖い」と感じることはない。

奇声を発していてもその意味がわかっていたり、行動の意味をわかっているから。

でもね、その人のことを知らなければ”怖い”と感じるはずだし

”知らない”→”怖いから避けよう”

となるのは当然かなぁと。

じゃあ、知る機会をつくることが大切。

それって閉ざされた施設内ではできなくて日常的な繋がりが必要だと思うんですよね。

日常的なつながりの中で、知ることに慣れていき、優しい地域になるのではないかなと思ってる。

「差別や偏見をなくしたい。多様性を認め合う社会。」

・・・そんなのって、無理だと思ってます。笑

だからこそ、やってみたい。

無理かもしれないけれど、「一人一人違っていいんだ。色々な人がいる」という気づきが沢山うまれたら、何かが変わるかもしれない。

変わらないかもしれないけれど、変わるかもしれない。

・・・でもね、どこかで変わると信じているから、やるのだと思う。

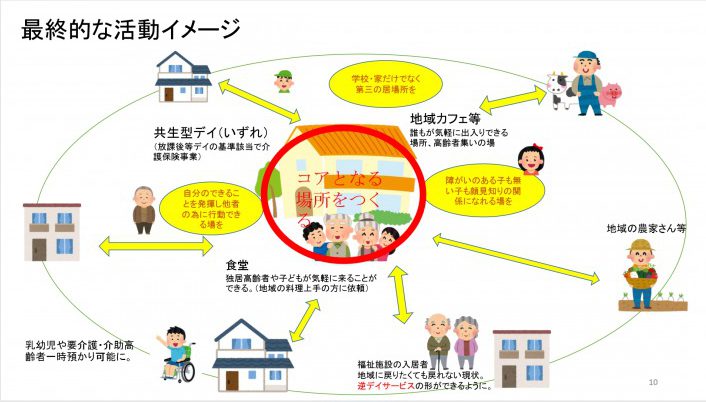

最終的に目指すのは、地域の中のコアとなる場所をつくること!

「福祉」って、本当はどの人にも関係していることなので

地域の中心にあってもいいのではないかなぁと思っています。

最後に。

ここに書いたのは、あくまでも私が10年間経験して感じた「答え」。

考え方は人それぞれ。

正しくないか、正しいかはわからないけれど、私が見つけた答えがそれなんだから進むしかない・・・

小さいころから相変わらず、私は子どもっぽくて、疑問があったらそこでストップして前に進めなくなっちゃう・・・つまり”不器用”なんですよね。

だから、社会の中にある多くの矛盾や疑問の中で自分を誤魔化しながら生きていくことができません。

そうなると自分に嘘をつかずに生きていくしかない。

自分に正直に生きていくことで、自分のことを「好き」でいられるのかなとも思います。

理想だけ追い求めていも運営ができなければ成り立たないし、疲弊して終わるのだと思うから、実現のためには

「同志」「お金」「心の余裕」「楽しむ気持ち」等々が必要だと思う。

制度の上にある「施設」を作れば、資金が入り運営が成り立ちやすいけれど、「施設」に疑問を感じているので今の段階ではそれは避けたい・・・・。

タイムリミットも考えながら、理想を追うつもりです。

課題はたくさんあるんだけれど、とにかく進んでいこうと思います!!

以上!

私がしようとしているみんなのいえ「カラフル」について書きました。

あーー、なんだか上手く書けない。。。。涙

だけど、だけど、応援してくださると嬉しいです。

小さくてもいいから、大切なことを大切にできる場所を。

読んでくださって、ありがとうございました。

以上、オクユイカ(@Saba0m)でした!